![]()

1.囲碁の発祥について

囲碁は中国において紀元前2500年頃、伝説時代の皇帝 尭、舜

が創始したという記録が残っています(「玄玄碁経」序)。紀元前20世紀

から紀元前10世紀頃には碁盤の様式が確立し(九路盤)、春秋戦国時代には

十七路盤となり、紀元後の漢の時代には十九路盤とそのルールが確立し、専門家

による研究が進み囲碁戦法の理論書も現われました。また、三国志の各皇帝

(曹操、孫策、劉備ら)は囲碁を兵法学の鍛練として用いたようです。

囲碁は易経(暦学)および兵法と密接に結びついていたのです。

2.日本への伝来

囲碁が日本に伝来したのは、紀元3世紀頃と考えられています。

「ぎし倭人伝」の中には卑弥呼が朝鮮から囲碁と双六の道具の寄贈を受けた

というくだりがあります。仏教が日本に伝来した6世紀には、朝鮮半島との交流も

盛んになり囲碁用品や囲碁ルールの本格的な伝来があったと考えられています。

3.奈良平安時代の普及

東大寺正倉院には、日本最古の碁道具が現存しており、奈良時代

に遣唐船により渡来したものと考えられています。吉備真備は唐の王室

にて囲碁を打ったという記録も残っており、かなりの打ち手だったようです。

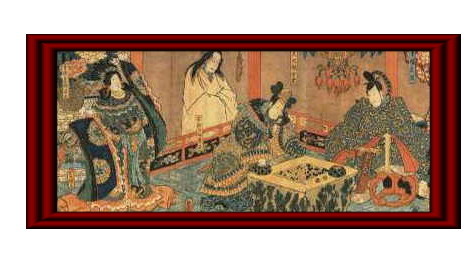

(上図は「吉備真備入唐絵巻」。唐の皇帝と真備の対局で心配そうに見守るのは皇帝

側近と安部仲麻呂の亡霊。)平安時代になると、紫式部等の女官や官僚の間で政務の

かたわら毎日、囲碁と双六が行われていたようで、「源氏物語絵巻」に囲碁を打つ

女官達の図が残っています。平安時代は日本の歴史の中では最も囲碁に

興じていた時代と考えられています。

4.鎌倉時代の隆盛

平安後期から鎌倉初期には戦乱が続き一時衰退した碁も、建長年間頃

から日蓮、日朗、如佛、玄尊等の僧侶によって流行発達しました。日蓮と日朗の

対局は日本最古の棋譜として、江戸時代後期井上家十一世幻庵因碩の弟子

三神松太郎(当時二段)によって発見され、今日まで伝えられています。

この時代にはこれら日蓮宗開祖の僧侶達によって仏道修行の傍ら囲碁の

専門的研究がなされたようで、囲碁の技量が大きく進歩したことが

現存する棋譜からも読み取れます。

5.戦国時代の囲碁界と本因坊算砂の登場

鎌倉時代、日蓮宗の僧侶らによって復興を見た囲碁界は、室町時代に

入って広範囲に流行し、朝延幕府は勿論、武士や商人、豪農の間でこれを

楽しむ者が増えました。しかし応仁の乱以降戦乱の世になり、その範囲が縮小されて

ゆきます。戦国時代には武士の戦略訓練として、戦さの合間に碁が打たれた様です。

真田昌幸、信幸親子や武田信玄はその技芸も高く棋譜も残っています。また織田信長は

京都寂光寺の僧侶日海(後の本因坊算砂)を重用し、これに師事しました。

その棋力は算砂に向五子程度のといわれています。

信長本能寺にありし夜、算砂は林家初代となる利賢と

数局を対局、そのうちの一局に三劫が生じてしまいこれを引き分けとしました。

両人退いて帰途中に明智光秀謀反の知らせが入り、信長は自害したのです。

それ以来三劫は不吉な前兆として現代に語り継がれています。下に

本能寺における対局のうちの一局を示しました。

この碁は算砂の各局で三劫の局ではありません。

天正六年六月 於 京都本能寺 織田信長公御前

中押勝 白 本因坊 算砂

黒 林 利賢

【解説】 白32からのカケは黒31を重複させる意味で、現代の棋理にも通じる。

白80からの右上の攻防は見事で、白96から白100までと隅の黒が

とられてしまった。また、中央が厚く、白大優勢である。

6.江戸時代の御城碁、段位制度、碁所、碁院四家制度について

(1)碁所と御城碁

「碁所」は豊臣秀吉が初代本因坊算砂に与えた称号として始まりました。

徳川家康も同様に算砂を加護し、幕府の制度として碁所を設置し、天覧碁の

組織、将軍の指南、外国との交流対局(琉球や中国等)、全国碁士の統一と、

代表的碁士による御城碁の運営等に当たらせることとし、本因坊家、安井家、

井上家、林家の碁院四家の中から本因坊家を中心としてこれを選び任命

することとしました。

また、御城碁は、碁院四家の家元および願い済みの跡目相続人と

七段以上の技ある者により、毎年暮れ(十二月)に行われることとなり、

八代将軍吉宗以降は毎年十一月十七日と定められました。対局は、江戸城中奥書院

において、将棋の対局と並んで行われ、十一月十一日より十六日までに対局終了し、十七日

に将軍の前で披露されました。対局中の六日間は面会、外出が許されず、打掛けながら

とり行われたのです。家康の代から文久二年までの二百六十年の間、総対局数は

五百三十六局、出勤した碁士は六十七名にのぼりました。

(2)碁院四家制度

上記のような江戸時代における囲碁の隆盛の礎を築いたのは、

初代本因坊算砂です。彼は日蓮宗の僧侶で日海と称し、信長の

碁の相手として登録され、秀吉の加護によって「碁所」を創始しました。

家康の時代になると、京都寂光寺の筆頭本因坊として僧侶としての勤めを

果たしながら、毎年三月江戸に他の三家および御城碁を勤める者を率いて

登城し将軍に謁見し、御城碁開催の許可を得る風習を創始しました。彼以降江戸

幕府は碁所を寺社奉行管轄で制定することとなります。歴代の本因坊家の中で真に

僧侶としての生き方を通したのは初代算砂だけで、二代目以降は徒弟制度の

中で卓越した者を跡目とし、寺の実務とは離れて囲碁の道場を持つように

なったのです。囲碁が全国各地の庶民に普及したのは四代本因坊道策の時代で

、碁所の権限は増大していきます。これ以降特に幕末には、碁院四家

の間では、碁所の地位を得るためのし烈な争いがたびたび起こり、

血を見るような争い碁も何度か行われました。

(下の絵は初代本因坊算砂の肖像)

(3)江戸時代の段位認定

囲碁が上流階級から庶民の文化として浸透したのは本因坊道策

の元禄時代頃からです。道策は碁の戦略を大きく進歩させ、合理的な

囲碁理論を構築しました。定石や布石理論は道策以降、碁士の研究によって

着実に進歩してきたのです。また、道策は名人(九段)、準名人(八段)、

上手(七段)を頂点とする段位制を定め、全国の碁士の序列を決めました。

段位制は、剣道や柔道でも行われるが道策が始めた碁がはじまりです。

囲碁は寺子屋の教科(琴棋書画)のひとつとして男子の教育に

用いられ、武士町人の文化として定着していったのです。

![]()